Berburu (Novel) Ca-Bau-Kan

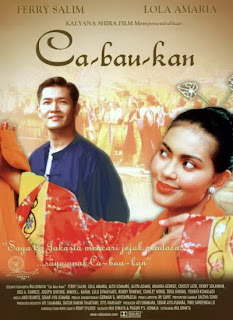

Imlek tahun ini jatuh pada akhir Januari yang basah dan sejuk, tepatnya tanggal 31 Januari 2014. Jauh-jauh minggu sebelum Imlek tiba, iseng-iseng saat eke nonton TV terlihatlah program TV berlomba-lomba menawarkan tontonan berbau Imlek. Salah satu yang mencuri perhatian jelas acara yang akan ditayangkan pukul 13.00 31 Januari 2014 di Kompas TV, yaitu film asli Indonesia ‘Ca-Bau-Kan’. Ini film yang sejak eke kecil hingga dewasa belum sempet eke tonton hingga menimbulkan rasa penasaran yang terpendam. Tak lain dan tak bukan, lewat cuplikan filmnya yang juga dijadikan isi video klip dari lagu ‘Waktu Kan Menjawab’ yang dibawakan oleh Warna, menampilkan sesosok Tionghoa parlente yang terlihat mempesona dan kharismatik yang ‘sepertinya’ menyukai wanita pribumi (dugaan ini karena eke waktu itu belum tahu apa asli ceritanya Ca-Bau-Kan itu). Waktu film itu release, tahun 2002 yang berarti eke masih 13 tahun, hal-hal seperti itu langsung menancap di benak eke sebagai: Ini menarik! Tokoh Tionghoa parlente itu diperankan oleh Ferry Salim. Menurut eke, Ferry Salim tergolong tampan. Ternyata eh ternyata, mommy eke juga mengakui ketampanannya. Like mother, like daughter X_X. Adanya film ini, video klip dengan lagu yang menurut eke romantis, dan kisah film yang eke bayangkan adalah: percintaan antara Tionghoa kharismatik dengan gadis pribumi lugu yang eke simpulkan romantis pula, maka menambah kesan penasaran eke bertambah kepada Ca-Bau-Kan, khususnya juga kaum Tionghoa. Ya, eke tertarik mengetahui latar belakang orang-orang Tionghoa yang hidup di sekitar eke. Semarang, kota lainnya, di Indonesia? Posting kali ini sebetulnya ingin eke fokuskan kepada resensi film dan novel Ca-Bau-Kan, tetapi izinkan eke mencurahkan latar belakang kenapa eke begitu ingin melihat dan membaca Ca-Bau-Kan.

Mengapa Tionghoa?

Di Semarang memang ada daerah yang mayoritas dihuni oleh orang Tionghoa (meskipun juga oleh peranakan India, Arab, dan Pakistan), di sekitar Mataram dan Johar, daerah tersebut akrab disebut Pecinan. Dimana rata-rata tempat tinggal disitu adalah ruko. Waktu kecil, bapak sering ajak eke ke Mataram untuk sekedar membeli onderdeel atau pun membeli makanan. Suatu ketika, saat kami memasuki gang-gang di dalam Mataram yang memang pusatnya Pecinan, suasana di gang tersebut ramai pekat. Jalanan hingga macet dan kami terpaksa berhenti sejenak. Ternyata saat itu sedang ada perayaan Dewi Bulan bagi umat Kong Hu Cu, entahlah saat itu yang terekam di memori eke adalah orang-orang Tionghoa mengarak patung dewa-dewi. Terlintas di pikiran eke yang masih kanak-kanak itu “Lho, ada toh acara seperti ini? Dibuat oleh orang Cina (Tionghoa)? Kenapa? Kenapa bisa ada? Saat itulah eke mengerti bahwa kebudayaan Tionghoa jelas berbeda adanya dengan kebudayaan Jawa.

Lalu saat eke kelas 5 SD, eke ikut lomba siswa teladan hingga tingkat kota Semarang. Di sela-sela lomba tersebut eke berkenalan dengan anak perempuan yang rendah hati dan bisa ngobrol nyambung dengan eke, dari penampilan fisiknya jelas anak itu bukan orang Jawa tetapi orang Tionghoa. Tetapi eke takut-takut bertanya langsung apakah dia Tionghoa, pertanyaan tak penting yang jika jawabannya tidak ditemukan masih menyimpan penasaran. Anak itu dengan lugas bercerita bahwa dirinya Muslim, jelas itu membuat eke takjub. Kemudian eke bertukar alamat, dan selanjutnya kami menjadi sahabat pena alias saling bersurat-suratan. Yang eke ingat dari anak itu, kemungkinan besar namanya Meta, entah Meta siapa, yang beralamat di Tanah Mas dan bersekolah di Karangturi. Saat menginjak SMP, komunikasi kami lewat surat sudah tak berlanjut.

Tahun demi tahun rasa ingin tahu eke terhadap kaum Tionghoa masih tetap ada, terpendam, dan sepintas ingin tahu saja tanpa ada dorongan untuk melakukan riset ataupun memperkaya bacaan pendukung. Hingga suatu ketika saat eke sudah beranjak kuliah, di malam bulan Ramadhan yang tenang selepas Maghrib menjelang Isya’, telepon rumah eke berdering. Eke angkat telepon itu dengan malas, hingga terdengar suara seseorang di ujung telepon lainnya “Halo tempatnya Pak Asrori? Bapaknya ada?” “Bapak lagi pergi ke masjid, ada apa?” “Waduh, saya mau pinjam genset untuk malam ini bisa?” kata suara pria itu dengan nada mendesak. “Untuk acara apa?” karena jika untuk acara kematian, kami usahakan bisa membantu secepatnya (Persewaan genset dan alat-alat pesta Abadi Jaya, lho iklan. Haha.) “Untuk acara sholat tarawih berjamaah di Gang Lombok.” Batinku “Apa?? Gang Lombok bukannya tempat kaum Tionghoa?”, tapi yang terucap hanya, “Apa?” “Sholat tarawih berjamaah di replika kapal Cheng Ho (Gang Lombok), ini kita acaranya outdoor makanya takut kalo-kalo listriknya nanti mati mbak.” “Oke, saya kabari bapak saya. Nomor hp bapak berapa? Nanti kalo bisa/tidak, saya hubungi kembali bapak.” Pembicaraan berhenti sampai disitu, dalam benak eke berpikir: pergerakan kaum Tionghoa di dalam Islam ini ada tajinya juga. Sesuatu yang melampaui anggapan-anggapan eke.

Kembali ke Film Ca-Bau-Kan

Tanggal 31 Januari 2014 pukul 13.30 eke baru sampai di mess setelah pergi membeli asesoris untuk persiapan kondangan salah satu huni eke. Tergopoh-gopoh eke memencet remote TV, dan sampailah pada adegan Thio Boen Hiap memeriksa gudang-gudang tembakau Tan Peng Liang. Bagus, setting filmnya tidak main-main mengangkat tema zaman kolonial Belanda. Bahkan nama-nama daerah khas zaman kolonial Belanda lestari ditampilkan. Yang makin membuat eke membumbung, rupanya Ferry Salim memerankan tokoh Tan Peng Liang dari Gang Pinggir Semarang. Bayangkan, Gang Pinggir Semarang yang memang daerah Pecinan Semarang. Cocok sekali ini penulisnya mengangkat daerah Semarang, tahu aja dia. Memang ada beberapa cerita yang miss dipikiran eke karena eke melewatkan beberapa adegan, dan buruknya lagi Kompas TV memotong film itu dan tidak menuntaskannya. Jam 15.00 yang eke yakin cerita film tersebut belum klaar malah sudah berganti acara lain. Karuan eke tak puas, dan langsung buru-buru menyambar laptop. Searching youtube full-movie Ca-Bau-Kan dan menontonnya dari adegan pertama (kenapa hal ini ga eke lakuin dari dulu? X_x). Akhirnya eke mengerti bahwa film ini adalah film dengan alur mundur, yang menceritakan seorang nenek-nenek dari negeri Belanda yang kembali pulang ke Indonesia untuk mencari asal-usul keluarganya. Rupanya nenek tersebut adalah anak dari Tinung yang berprofesi sebagai Ca-Bau-Kan dengan Tan Peng Liang, pengusaha kaya asal Gang Pinggir Semarang. Film ini menjadi menarik karena tabrakan budaya yang dibawa masing-masing tokoh, dengan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari kala itu di zaman pra kemerdekaan. Ada bahasa Melayu Betawi, Cina, dialek Tionghoa ala Betawi, dialek Tionghoa ala Semarang, dan Belanda. Sekali lagi eke terpesona dengan Tan Peng Liang asal Semarang (karena ada tokoh Tan Peng Liang lain asal Tangerang, yang juga manta suami Tinung) pembawaannya yang parlente, pintar melobi, lihai dan berdarah dingin dalam berbisnis – dengan cara apa saja yang tetap melambungkan nama dan bisnisnya. Tak ayal dengan kesuksesannya yang bisa dibilang licik menimbulkan rasa iri dengki bagi pesaing bisnisnya. Tentunya rasa iri pesaing bisnisnya itu, dalam tokoh ini adalah Thio Boen Hiap dan anggota Kong Koan, ingin menjatuhkan Tan Peng Liang dengan cara apa pun juga. Tinung, gadis jelata Betawi yang polos dan jelas tidak berwawasan, yang bertahan hidup dengan menuruti pendapat mayoritas orang-orang di sekitarnya, tumbuh dewasa dan berprofesi sebagai Ca-Bau-Kan dan penyanyi cokek. Profesi yang lekat dengan bisnis prostitusi. Tinung, yang terbilang cantik di zaman itu ditemukan oleh Tan Peng Liang saat Tinung mengikuti bibinya, Saodah, di perayaan Cio Ko.

Jelas, Tan Peng Liang melirik Tinung dan mengajaknya untuk tinggal di rumahnya yang mewah tak lain karena memenuhi nafsunya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, dan Tinung berhasil memberikannya sekia (anak perempuan), Tan Peng Liang pun akhirnya memiliki kedekatan hati dengan Tinung. Tinung tentu dapat merasakannya. Singkat cerita, film ini mengisahkan kisah hidup Tan Peng Liang, Tinung, dan orang-orang di sekitar mereka beserta dengan pergolakan politik di kala itu. Film ini menjawab pertanyaan tentang andil orang Tionghoa dalam pergerakan kemerdekaan, dalam hal ini yang dilakukan oleh Tan Peng Liang, yang meskipun andilnya dalam kemerdekaan adalah andil secara ‘tidak langsung’ karena adanya tujuan pribadi yang ingin dicapainya.

Ceritanya memang panjang, hoho. Namun yang membuat diri ini tersentuh adalah saat Tan Peng Liang mengasingkan diri di Makao dan mati-matian mencari Tinung di Indonesia dengan menyuruh sepupunya (RM Soetardjo Rahardjo) dan keponakan sekaligus anak buahnya (Tan Soen Bie). Nyatanya Tinung menjadi jugun ianfu (tawanan pemuas nafsu) tentara Jepang di Sukabumi karena ulah Thio Boen Hiap. Saat ditemukan kondisinya buruk dan busuk, dipenuhi trauma dan penyakit seksual. Saudara Tan Peng Liang yang seorang pribumi, Soetardjo Rahardjo, mengirim Tinung ke rumah sakit di Bandung untuk direhabilitasi. Beruntung Tinung sembuh dari trauma dan penyakitnya, di rumah sakit itu pula dia dijemput oleh Tan Peng Liang yang memeluknya dengan erat sambil berkata “Aku tetap cinta kamu, Nung.” Sebuah kalimat yang cukup aneh, keluar dari mulut Tan Peng Liang yang angkuh dan licik. Ya, begitulah Tan Peng Liang. Licik di dunia bisnis, tetapi lembut dan melindungi untuk keluarganya. Sifat Tan Peng Liang seperti ini yang masih belum dapat eke terima untuk di-mix n match-kan, karena keduanya begitu berkebalikan. Tetapi sangat mungkin terjadi.

Di akhir cerita, jelas, kedua kekasih tersebut akhirnya mati. Mau tak mau, karena mereka juga membawa dosa masing-masing. Banyak pikiran yang terbekas setelah menonton film tersebut, entah tentang liciknya dunia perbisnisan, tak berdayanya kuasa wanita di zaman kolonial, atau tentang sebersit cinta yang masih murni diberikan oleh seorang pengusaha licik untuk seorang wanita yang lugu.

Jelas, hanya menonton film tersebut tetap membuat eke penasaran tentang Ca-Bau-Kan. Eke tetap penasaran tentang aksen apa saja yang tertulis di novelnya.

Berburu (Novel) Ca-Bau-Kan

Butuh sedikit usaha berselancar di dunia maya untuk mencari novel ini, tentu saja novel bekas, karena sudah tidak dicetak kembali. Berkali-kali situs/blog yang menawarkan novel ini, setelah eke hubungi, berakhir dengan pernyataan: novel telah terjual. Tetapi akhirnya eke nemu juga novel ini dijual oleh seorang pelapak di Tangerang. Eke lakukan transaksi dengan harga buku sebesar Rp 65,000 dan seminggu kemudian buku sudah tiba di Tuban. Alhamdulillah kondisi buku tersebut jauh dari kata cacat alias masih mulus. Dengan membaca novel tsb, eke sangat mengapresiasi usaha Remy Sylado dalam menyusun buku yang jelas melakukan riset mendalam terhadap kebudayaan Tionghoa dan sejarah di kala itu. Aksen budaya, bahasa, pernak-perniknya menjawab rasa haus eke tentang kaum Tionghoa klasik. Di dalam novel ini eke jadi tahu asal muasal pedagang kelontong, yang asalnya adalah pedagang barang-barang yang dijajakan dengan berkeliling dan menarik pembeli dengan cara membunyikan alat musik yang berbunyi 'klontong-klontong'. Pedagang kelontong di novel ini diwakili oleh Tjia Wan Sen, pria yang juga naksir Tinung. Yang mengejutkan, eke menemukan sebuah kata berbahasa Belanda yang biasa temen-temen kantor ucapkan tanpa tahu maknanya, yaitu smokkelen (meskipun kami cuma bilang smokel, untuk membahasakan perbuatan me-mark up data supaya didapatkan hasil akhir yang mulus) yang arti sebenarnya adalah penyelundupan.Dan tentu saja, film yang diangkat dari novel tersebut pun tidak

mengecewakan. Adegan dan dialog yang ada di film tersebut tidak melenceng seperti yang dituturkan dalam novel. Ini sangat membuka mata eke tentang novel dan perfilman Indonesia. Sebelumnya, eke tidak terlalu tertarik dengan novel karya anak negeri kecuali yang betul-betul best-seller. Begitu juga dengan film Indonesia yang diangkat dari novel, cerita yang melenceng dari novel terasa sangat mengecewakan. Sayangnya, film Ca-Bau-Kan ini sepertinya kurang dicontoh oleh industri perfilman masa kini. Oke, segitu aja yang dapat eke sampaikan. Intinya tidak kecewa dengan novel dan film Ca-Bau-Kan yang telah eke lahap. Sungguh novel dan film yang bagus!

Comments

Post a Comment